当日、趣味のハーブティの茶葉をいろいろ持って行きます。

興味のある方はお湯とコップをご持参ください。

(火気厳禁のためお湯は沸かせません)

星田連山担当者

星田連山担当者  2024/02/20(Tue) 06:29 No.2956

2024/02/20(Tue) 06:29 No.2956

本日の集合場所は寝屋川公園駅の改札口ですが、人の流れの妨げにならないように近くの商業施設の広場まで移動して開始のミーティングが始まりました。

写真中央部に書かれているとおり、ここは旧駅名の「東寝屋川駅」を冠した商店施設です。

開始の挨拶で、O橋リーダーは、リハビリ中なのでゆっくりと歩きますと言われていました。(No.2956参照)

O橋さんも久し振りの参加ですが、本例会には、I居さんやK桜さんといった1年以上参加されていなかった方もいらっしゃいました。

前回私が参加した二上山例会でも、IzさんやF西さんが久し振りの参加で、復帰される方が多いのは喜ばしいことです。

久し振りに参加された方も皆さんとすぐに親しく会話をされ、中断期間を感じませんでした。

toki

toki  2024/02/20(Tue) 20:13 No.2958

2024/02/20(Tue) 20:13 No.2958

今回の星田連山例会では、全60座中11座を登ります。

O橋さんは、全山頂の標識を撮影されていたのですね。

写真は最初のピークの西谷山の手前です。

また、11座あるため、途中で何座登ったかわかりにくくなり、例えば星海山では「今何番目?」といった疑問が出され、「5番目。半分きていないよ。」との別の人の答えに「まだまだたな。」としょんぼりした反応もありました。

toki

toki  2024/02/20(Tue) 20:14 No.2959

2024/02/20(Tue) 20:14 No.2959

各山頂は、そのまま通過していくところはあまりなく、スイッチバックのように山頂に着いて同じ道を少し戻り次のピークに向かうところが多かったです。

No.2956の集合写真を撮影した星田山は特に戻った区間が多かったです。

toki

toki  2024/02/20(Tue) 20:16 No.2960

2024/02/20(Tue) 20:16 No.2960

本日の登頂予定のピーク11座を登り切った後、やまびこ広場で昼食&ティータイムとなりました。

ティータイムでは、予告(No.2950)通り、O橋さんお勧めのジャルダン ソバージュや、ロゼ ロワイヤルといった高貴なハーブティと、他の方からも提供されたクッキーやチョコレート、キンカン等をいただきました。 ありがとうございました。

toki

toki  2024/02/20(Tue) 20:20 No.2961

2024/02/20(Tue) 20:20 No.2961

本日通った道は歩きやすく、近くに住んでいる人は「車を止める場所があり、枝道を含めコースがたくさんあるので、自分一人でブラっと行ってもいいと思う。」と言われていました。

また、星田連山は全部で60座あるため、「60座全て登るために、星田連山としてシリーズ化して例会を組んでみては。」との声が挙がりましたが、「4つ登って同じ道を戻らなければならない行程がある。また、藪漕ぎが必要な到達困難な山頂や、他とは距離のある山頂も含まれるので、全山を対象とすることは無理。」とのO橋さんの見立てでした。

せっかくの良いコースですので、全てに登ることは無理かも知れませんが、登りやすい山頂を主体にシリーズ化していただけることを期待します。

toki

toki  2024/02/20(Tue) 20:22 No.2962

2024/02/20(Tue) 20:22 No.2962

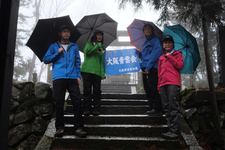

Y君と2人旅。頼むから雪止んでくれと、最初からスノーシュー付けて早朝6時半出発。

Y君と2人旅。頼むから雪止んでくれと、最初からスノーシュー付けて早朝6時半出発。

幸運にも1番手の方のトレースあり、サラサラの新雪の登りに苦戦しながらも、何とか氷ノ山に登頂できました。

氷ノ山は人気の雪山コースで、たくさんの登山者がおられました。

Y君、参加どうもありがとうございました。

山内

山内  2024/02/13(Tue) 02:05 No.2948

2024/02/13(Tue) 02:05 No.2948

すでに青雲会便りでお知らせしております通り、3月1日の勉強会は、山の天気について、担当は松岡さんです。近年は気象関係において、新しい用語や現象がでてきています。例えばゲリラ豪雨や線状降水帯。また私たちが長年使ってきた、天気にまつわる言い回しも通用しなくなりつつあります。梅雨明け10日の晴天とか、暑さ寒さも彼岸までとか。

すでに青雲会便りでお知らせしております通り、3月1日の勉強会は、山の天気について、担当は松岡さんです。近年は気象関係において、新しい用語や現象がでてきています。例えばゲリラ豪雨や線状降水帯。また私たちが長年使ってきた、天気にまつわる言い回しも通用しなくなりつつあります。梅雨明け10日の晴天とか、暑さ寒さも彼岸までとか。

山の天気に関する知識や注意点も最新版にアップデートしていきましょう。

4月5日には、南さんと岩谷さんによる、ヒマラヤ山行報告会です。ヒマラヤ登山の記録はテレビとかでよく目にしますが、どこか遠い世界の話の様に感じていました。普段一緒に山に登る仲間の話となると、感じ方はまた違ったものになるでしょう。

みなさんふるってご参加ください。

集合場所の二上山駅ではすっきり天気は回復して晴れになると思っていたのに・・・

集合場所の二上山駅ではすっきり天気は回復して晴れになると思っていたのに・・・

まさかの二上山の積雪。しかし気温が上がり雪が解けで山道は「びちゃびちゃ」

木々から落ちる雪解け水?それとも雨?どっちかわからないなーと話しながら、傘をさしたりレインウエアを着たりして歩きました。

久しぶりの担当者

久しぶりの担当者  2024/02/05(Mon) 20:42 No.2933

2024/02/05(Mon) 20:42 No.2933

二上山駅で下車すると二上山の上1/4程度の木に雪が被さっているのが見えました。多分冠雪している二上山を見るのは初めてと思います。

二上山駅に集まった人と、「二上山で雪を見るとは思わなかった。」とか「昨晩から朝早くの間に雪が降ったんだろうな。」、「アイゼンは必要だろうか。」といった会話をしていました。

二上山駅で、Izリーダーから、私は昨年5月の新人歓迎会以来の例会参加といったことや、ぜんざいを用意しているので、下山後食べましょうと、登った後のお楽しみの予告をされたりしていました。(写真の向かいが二上山駅の改札口の方向です。)

toki

toki  2024/02/06(Tue) 23:22 No.2935

2024/02/06(Tue) 23:22 No.2935

登り始めは雪はありませんでしたが、確か40分〜50分程度歩いたら、登山道周辺に雪が見えてきました。

写真は、出発してから約1時間後の二上神社口分岐付近(標高約300m)です。

二上山の中腹で雪が見れるとは驚きです。それも数センチであっても積もっている状態です。

toki

toki  2024/02/06(Tue) 23:23 No.2936

2024/02/06(Tue) 23:23 No.2936

二上山(雄岳)頂上でNo.2932の写真を撮影したあと整備されたトイレのある鞍部に下り二上山(雌岳)に登り返しました。

二上山(雌岳)頂上で昼食をいただき、No.2933の集合写真を撮影しました。

頂上は人の割にベンチが豊富で、既に雨が上がっていたため濡れているベンチにシートを広げ、分散して余裕のあるスペースで昼食をいただくきことができました。

また、風がなく日が当たるとじっとしていても寒さを感じませんでした。

toki

toki  2024/02/06(Tue) 23:24 No.2937

2024/02/06(Tue) 23:24 No.2937

二上山(雄岳)頂上から、先ほど登った道を引き返し、トイレのある鞍部に下り、岩谷峠に向かいました。

全体を通じて歩きやすい行程で歩行時間が短かったため、会話が多い例会でした。

後方で傘をさしておられるのは、雫除けだと思います。

toki

toki  2024/02/06(Tue) 23:25 No.2938

2024/02/06(Tue) 23:25 No.2938

下山後はお待ちかねのぜんざいタイムです。祐泉寺〜當麻寺間の池畔にテーブルやベンチがある、ぜんざいのためにあるような場所があります。以前にもここで今回同様Izさんが担当された例会でぜんざいをいただきました。

今回はW部さんがお餅を(栗も?)持ってこられ、W部さんをはじめY本さんやS崎さんも手際よく作成を手伝われたり後片付けを手伝われたりと、共同作業のような感じでした。

お陰様でおいしくいただけました。ありがとうございました。

なお、当日は気付かなかったのですが、写真で見ると鏡のような水面で風がなかったことが改めてわかりました。

二上山例会は、思いがけなく雪景色も楽しめ、それでいて寒さを感じない立春に相応しい例会だったと思います。

Izさん、久し振りの例会担当とぜんざいの企画・準備等お疲れさまでした。

toki

toki  2024/02/06(Tue) 23:27 No.2939

2024/02/06(Tue) 23:27 No.2939

追加募集していた4月度例会のうち、下記例会が決定しましたので、連絡します。

4/6(土) 4476京北さくらめぐり&黒尾山 白神智

雪はありませんでしたが、7人でのんびり楽しく歩いてきました

雪はありませんでしたが、7人でのんびり楽しく歩いてきました

今日は見晴らしがよく、玉体杉からは梅田のビル群、あべのハルカスまで見ることができました

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございますした!

SK

SK  2024/02/03(Sat) 22:08 No.2930

2024/02/03(Sat) 22:08 No.2930

今週の気温上昇で、雪はとけてしまっているかもしれませんが、このままお天気がもちそうであれば予定どおり実施いたします。

ただ、一部で雪が残っているかもしれませんので、参加される方は必ずアイゼンをお持ちください。

よろしくお願いいたします

好天に恵まれ、参加者9名でした。上り始めは急登で、稜線上もアップダウンがあり、歩きごたえがありました。参加者の皆さん、お疲れさまでした。

好天に恵まれ、参加者9名でした。上り始めは急登で、稜線上もアップダウンがあり、歩きごたえがありました。参加者の皆さん、お疲れさまでした。

難波駅から乗車した南海電車は、集合場所に近い大阪府南部で車窓から近くに海が見えます。海面は驚くほど静かで風のないことがわかり、寒さを余り感じない山行ができることを予感させてくれました。

集合場所の大阪府と和歌山県の府県堺に近い孝子駅から、しばらく平坦な道を進んだ後、高仙寺への階段を登ります。

階段が終わった高仙寺で小休止をした後、登りの道が続きました。

光リーダーは最初の挨拶や高仙寺での会話で、本日は最初に急登がある。でも反対のコースなら、もっと連続した登りがあって、このルートの方が歩きやすいということを言われていました。

toki

toki  2024/01/31(Wed) 23:26 No.2920

2024/01/31(Wed) 23:26 No.2920

光さんの言葉どおり、高野山(たかのやま)まで登ると後は急な登りが連続する区間はなくなり、尾根伝いを歩きます。それでも小さなアップダウンが繰り返し現れたため、単純な標高に比べると累積標高差はそれなりにあったように思います。

写真は泉南飯盛山直前の鉄塔下で、この後泉南飯盛山でNo.2913の集合写真を撮影した後、再びこの鉄塔下を通り広場で昼食をとり、再度引き返して飯盛山頂上に向かいました。

この鉄塔下は計3回通過したので、それなら最初に広場で昼食をとり、その後この鉄塔下を通って飯盛山に登ればスムーズにいったのではないかと思いましたが、昼食を終了して出発したのが12:00と早弁だったため、光さんは時間調整をされたのだと思います。

toki

toki  2024/01/31(Wed) 23:27 No.2921

2024/01/31(Wed) 23:27 No.2921

泉南飯盛山頂上にはウッドデッキが設置されていて景色がよく見えるようになっています。

ここからは、本日最高の眺望を得れました。

左手には以前は多奈川第2火力発電所の煙突や建物が見えたはずの場所がすっかり整地されていました。

また、写真には写っていませんが、左手には関西空港が見えました。

toki

toki  2024/01/31(Wed) 23:28 No.2923

2024/01/31(Wed) 23:28 No.2923

堤灯講山〜登山口でティータイムをとりました。

光さんにいただいたカステラの甘味はコーヒーと合って大変おいしいと皆さんが口にされていました。

ご馳走様でした。

ティータイムをした場所は麓や海の景色も見え、くつろげました。

toki

toki  2024/01/31(Wed) 23:29 No.2924

2024/01/31(Wed) 23:29 No.2924

道中、植物、なかでも農作物に詳しい光さんから柑橘類の甘味についてのお話を伺いました。

伊予柑などは元々糖分があるが、12月頃は果実に酸味成分が含まれているため、甘さを感じにくい。1月になると酸味成分が減ってくるので元々あった糖分の甘さを感じることができる。12月に収穫した伊予柑などは、そのまま置いておき、酸味成分が抜けてから販売している。八朔は糖分が少ない。

といったことで、酸味成分の減少で甘さを感じるようになるとは新鮮でした。

泉南飯盛山例会当日は、1月にしては温度が低くなかったうえ風がなく穏やかで、太陽が当たると寒さを感じない良いハイキング日和だったと思います。

大阪府の最南部の山を楽しめた1日でした。

toki

toki  2024/01/31(Wed) 23:31 No.2925

2024/01/31(Wed) 23:31 No.2925

締め切りに少し早いですが、定員(8名)を越える、9名の参加申込

がありましたので、募集を、打ち切らせていただきます。ありがとうございました。

下記日程の4月度例会について、追加募集します。

とてもよい季節ですので、どうぞよろしくお願いします。

[募集日]

4/6(土)

4/27(土)

降水確率が午前午後共に70%のため、

残念ながら明日1/20(土)の【御室八十八ヶ所巡り他】の例会は

中止といたします。

また、いつか開催したいと思いますので

その際にはどうかよろしくお願いします。

担当

担当